„Mamaskatch“, ausgezeichnet mit dem renommierten „Governor General’s Award“, entspricht nicht den Klischees der „Indianerliteratur“. Weder behandelt es die wahlweise romantische oder kriegerische Geschichte des 19. Jahrhunderts noch bietet es ein Heldenepos oder gar esoterische Erkenntnisse. Vielmehr ist es die Emanzipationsgeschichte eines jungen Cree, der im heutigen Kanada mit den Dämonen der Vergangenheit und Gegenwart kämpfen muss, um seine eigene Identität zu finden.

Autor Darrel J. McLeod (Bild: ledevoir.com)

Gerade diese indigenen Autoren und ihre Geschichten haben es schwer, auf dem deutschen Buchmarkt zu bestehen, denn in vielen Köpfen spuken noch verzerrte Klischees von Winnentou & Co. herum. Oft sind es gerade die „Indianerfans“, die sich solchen Erzählungen verweigern, da sie einen schonungslosen Blick auf die indigene Gegenwart werfen und dabei ihre Charaktere als Menschen mit allen Vorzügen und Fehlern offenbaren. „Mamaskatch“ ist ein solches Buch, das den Leser mit der Realität indigenen Lebens konfrontiert und in den Bann zieht.

Mamaskatch - die Worte seiner Mutter

seltsam, eigenartig, außergewöhnlich, großartig und wundersam

Das lächelnde Jungengesicht des kleinen Darrel auf dem Cover strahlt Freude, Neugierde und Zuversicht aus und lässt noch nicht erahnen, welchen schwierigen Weg der Cree gehen sollte, ehe er mit „Mamaskatch“ den ersten Teil seiner Memoiren vorlegen würde.

Seine Mutter würde das Buch genau mit diesem Wort bezeichnen, denn der Begriff, der sich wie ein roter Faden durch die Geschichten zieht, ist so vielfältig ist wie Darrels Lebensgeschichte: seltsam, eigenartig, außergewöhnlich, großartig und wundersam.

Indem der Autor seinem Buch ein Zitat von Sartre voranstellt, das auf die Herausforderungen an die individuelle Entwicklung und Autonomie inmitten gesellschaftlicher Prägungen verweist, verdeutlicht er zugleich das Spannungsfeld, in dem er sich als Cree in einer weißen Mehrheitsgesellschaft behaupten muss, um angesichts der Widerstände seine Freiheit zu erlangen – auch gegenüber wohlmeinenden Klischees.

Verlust von Kultur, Sprache und Traditionen

Mit seinen Memoiren wendet sich der Autor sowohl an indigene Leser, denen er mit seiner eigenen Lebensgeschichte Mut machen und Hoffnung geben will, sowie an nicht-indigene Leser, denen er die Augen öffnen will für den Kolonialismus, der in Kanada rasant und brutal verlief. Innerhalb nur einer Generation veränderte sich das Leben der Indigenen gravierend – die Folge waren der Verlust von Kultur, Sprache und Traditionen sowie ein generationenüberschreitendes Trauma, das aus den leidvollen Erfahrungen der Residential School und des „Sixties Scoop“ resultiert. Ziel dieser Zwangsmaßnahmen war nicht weniger als die genozidale Zerstörung der indigenen Identität. Darrel McLeod verdeutlich diese Auswirkungen nicht anhand politischer Debatten oder des Kampfes um Land und Ressourcen, sondern am Beispiel der Verheerungen innerhalb seiner eigenen Familie und insbesondere am Schicksal seiner Mutter Bertha, um die sein Leben kreist – hin und her gerissen zwischen Liebe und Zurückweisung von beiden Seiten.

In schonungsloser Offenheit teilt er mit den Lesern die Erfahrungen der eigenen Verletzlichkeit und jene der indigenen Gemeinschaften, die noch immer an den Rand gedrängt und ausgegrenzt werden. „Mamaskatch“ kann somit als Kommentar zur aktuellen Debatte um Versöhnung (reconciliation) verstanden werden, welche die Regierung wie ein Mantra wiederholt, ohne die Fehler der Vergangenheit wirklich anzuerkennen – oder gar zu begreifen.

Geschichten erzählen - Das Erbe seiner Mutter

Doch Darrel McLeod will die verheerenden Folgen der kolonialistischen Politik nicht als historisches oder zeitgeschichtliches Thema behandeln, das gerade für viele nicht-indigene Leser zu abstrakt bleibt, sondern vielmehr anhand des individuellen Schicksals einer Familie das tiefsetzende Trauma anschaulich werden lassen. Dies gelingt nur, indem er seine Geschichte offen und direkt vermittelt – und dabei auf indigene Erzählertraditionen zurückgreift. Gleichzeitig reflektiert die gebrochene Erzählstruktur die Brüche in seiner Biografie, die durch den Erzählerwechsel zur Stimme seiner Mutter eine weitere Dimension eröffnen.

Das Geschichtenerzählen hat er von seiner Mutter geerbt, die den kleinen Darrel sogar nachts aus dem Schlaf holte, um in mäandernden Beschreibungen von alten Zeiten, aber auch Familientratsch oder mythischen Elementen der indigenen Kultur der Cree zu erzählen. Schon als Kind ist er fasziniert, wenn Bertha den Faden der Erzählung weit auswirft, um ihn nach langen Abschweifungen treffsicher wieder einzufangen, und die Erzählung zu ihrem Ende bringt. Mit diesen typischen Elementen der nicht-linearen mündlichen Überlieferung legt sie den Grundstein für Darrels spätere Autorenschaft, die sowohl Teil seiner Emanzipationsgeschichte ist wie auch zur Heilung beiträgt, denn Heilung ist dringend nötig, um die Schmerzen der tiefen Narben zu lindern, die nicht nur Darrel und Bertha, sondern alle Indigenen erleiden mussten. Und die noch bis heute schmerzen.

Bertha McLeod lernte alles Cree zu verachten

Mutter des Autors, Bertha McLeod, 17 Jahre (Bild: bcbooklook.com)

Bertha wuchs bei ihrer Familie in der Wildnis des nördlichen Alberta auf. Es war eine glückliche Kindheit – bis die RCMP kam, um sie mit sechs Jahren aus der Familie zu reißen und in die Residential School zu stecken. Auch ihre Schwester, Cousinen oder Tanten mussten nun lernen, alles Indigene nicht nur zu vergessen, sondern zu verachten. Furcht ersetzte Fürsorge. Das Urteil des Jüngsten Gerichts schien vorgezeichnet: Wer sich nicht von den alten Traditionen abwandte und weiterhin Cree sprach, würde unweigerlich in der Hölle landen. Einen Vorgeschmack auf die ewige Verdammnis lieferten die drakonischen Strafen, mit denen die Nonnen die Kinder züchtigten und auf den christlich-alttestamentarischen Weg zurückbringen wollten.

Die Heuchelei der Nonnen und Priester entlarvt der Autor nicht allein mit der Beschreibung von Strafen oder Missbrauch, sondern ebenso in den sinnlosen Ritualen, wenn die Kinder das „Vater unser“ oder „Ave Maria“ auf Englisch nachplappern sollten, obwohl sie kein einziges Wort verstanden – nicht nur wegen der englischen Sprache, sondern auch der fremden Begrifflichkeit, die in den Kulturen der Indigenen keine Entsprechung hat. Die Absurdität dieser Rituale offenbart sich auch daran, dass die katholischen Nonnen selbst nur gebrochen Englisch sprechen, aber die Kinder für jeden Fehler bestrafen.

"Die Sprache ist die Seele einer Kultur."

Wer die Sprache zerstört, zerstört das Fundament dieser Kultur und damit die Identität der Indigenen. „Mamaskatch“ ist durchsetzt mit Cree-Wörtern, denn sie sind auch für den Autor das Band zur eigenen Herkunft und Identität. Doch wie viele Überlebende der Residential Schools verbot auch Bertha ihren Kindern, Cree zu sprechen, denn sie wollte sie vor der „Hölle“ bewahren. Obwohl sie selbst an Sprache und Traditionen festhielt, war die Gehirnwäsche erfolgreich genug, um die Entwurzelung auf die nächste Generation zu übertragen. Mit dem Auslaufen des Internatssystems war das Schreckenssystem noch nicht ans Ende gelangt – was folgte war der „Sixties Scoop“, mit dem gezielt indigene Kinder aus ihren Familien geholt und zumeist weißen Pflegefamilien gegeben wurden.

Darrels Kindheit - Der Urgroßvater als Vorbild

Auch Darrel hatte zunächst eine glückliche Kindheit, als er mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern Debbie und Greggie bei seinem Urgroßvater Mosom auf dem Land lebte. Mosom, der autark mit und von dem Land, der Jagd und Fallenstellerei lebte, ist Darrels Held und Vorbild.

Darrel und Schwester Debbie (Bild: bcbooklook.com)

Die enge Verbindung zu dieser Herkunft zeigt sich in Darrels Verbundenheit zur Natur, vor allem zu den Bergen wie den Three Sisters in den Rocky Mountains in seiner Heimat Alberta, die ihm Ruhe und Zufriedenheit schenken. Auch das wiederkehrende Erscheinen von Krähen verweist auf die mythologische Traditionen von Vögeln als Botschafter.

Von Schicksalsschlägen in die Fänge der Kirche

Doch die tragischen Ereignisse nehmen ihren Lauf. Von Schicksalsschlägen gezeichnet, versinkt die Mutter in Alkoholismus, wird gewalttätig und lässt schließlich ihre Kinder im Stich. Die jüngeren landen bei Pflegefamilien. Häusliche Gewalt ist kein indigenes Charakteristikum, sondern die Folge von Kolonialismus und Entwurzelung, doch die Gesellschaft überlässt die Indigenen ihrem Schicksal.

Darrel wendet sich von seiner Mutter ab und sucht neuen Halt. Auch er gerät in die Fänge der Kirche, die ihm von Sünde predigt oder gar mit Exorzismus die „Verderbtheit“ austreiben will. Denn Darrel fühlt sich zu Männern hingezogen. Erst spät versteht er sich als Opfer von Missbrauch, doch ausgerechnet das Schwulsein ist für die Familie kein Problem. Die Cree-Sprache kennt keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Formen – in manchen Kulturen gibt es fünf oder sechs verschiedene Geschlechteridentitäten. Die Ausflüge in die Schwulenclubs der Großstädte eröffnen ihm jedoch eine neue Welt – und die ist vor allem weiß.

Musik als Mittel zur Selbstbehauptung

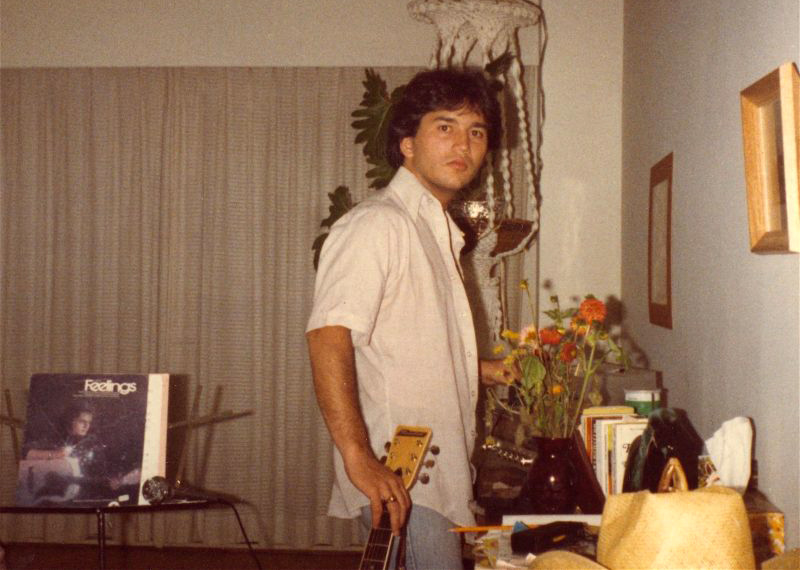

Der Autor in jungen Jahren mit Gitarre (Bild: bcbooklook.com)

Der junge Cree ist auf der Suche nach seiner Identität – als schwuler Indigener, umgeben von häuslicher Gewalt und gesellschaftlicher Marginalisierung. Doch er ist smart und ehrgeizig. Nicht ohne Eitelkeit entfaltet er seinen erstaunlichen Werdegang innerhalb der weißen Gesellschaft. Er will nicht als das Klischeebild enden, das sich die Mehrheitsgesellschaft von „faulen, besoffenen Indianern“ zurechtgelegt hat, um der eigenen Verantwortung zu entgehen. Gerade in Darrels Generation gibt es einige, die diesen Weg in die Mehrheitsgesellschaft beschritten haben. Trotz der Erfahrungen ihrer Eltern in den Internatsschulen haben sie für sich erkannt, dass Institutionen nicht ihr Feind sein müssen und dass sie dort gar auf Förderer ihres Talents treffen, die sie in ihrer Entwicklung bestärken und unterstützen. Sie haben verstanden, dass Schule und Bildung auch ein Angebot sind, das ihnen einen Ausweg aus dem vermeintlich vorgezeichneten Schicksal von Alkohol, Drogenmissbrauch oder Suizid bietet.

„Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird.“

Vor allem die Musik ist für ihn bis heute ein Mittel der Heilung und Selbstbehauptung. Am Ende seiner Memoiren kehrt Darrel McLeod damit zum Eingangszitat von Sartre zurück: „Freiheit ist das, was wir mit dem tun, was uns angetan wird.“

Darrell McLeod: "Mamaskatch"

260 Seiten, geb., mit Abb., dt. Übersetzung,

Traumfänger Verlag, 2021, 18,90 Euro

Darrel McLeod auf Social Media

Darrel McLeod ist fleißig auf Social Media unterwegs. Hier finden Sie seinen Twitter Account und seinen Youtube Kanal.

Twitter Account: @achakos

Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJ0Wq1_7RfUUCNKiIVwXOog